Jetzt wird’s ernst

Predigt zum Fest Taufe des Herrn Lesejahr C

Viele Kulturen kennen Initiationsriten, besondere Rituale am Übergang zum Erwachsensein. So ist es bei manchen indigenen Völkern üblich, Heranwachsende für einige Zeit in die Wälder zu schicken, damit sie dann als Männer zurückkommen. Ähnlich gibt es in unserer Kirche Firmung oder Konfirmation, Riten, die für das Erwachsenwerden junger Menschen stehen.

Das heutige Fest Taufe des Herrn so ein Moment. Jesus, wenn auch schon 30 Jahre alt, betritt die Bühne der Öffentlichkeit und beginnt mit dem, was sein Auftrag ist. Er verkündigt Gottes Nähe und Liebe zu den Menschen und die Idee einer anderen Welt. An diesem Übergang steht seine Taufe durch Johannes den Täufer.

Für diese Taufe reiht sich Jesus in die Reihe der Menschen ein. Er nimmt für sich keine Spezialbehandlung in Anspruch, sondern ist Mensch wie andere Menschen auch. Was wir in den Evangelien um Weihnachten hören, wird hier nochmals bestätigt, nämlich, dass Gott in Jesus Christus in unser normales Menschsein geboren wird. Er wird Mensch mit allen Konsequenzen, auch mit Leiden und Tod.

Ganz Mensch lässt sich Jesus von Johannes zum Zeichen der Umkehr taufen. Damit setzt Jesus ein Zeichen, nämlich, dass es den Menschen möglich ist, sich immer wieder auf Gott hinzu öffnen, um sich an Gott neu auszurichten.

Als Jesus sich im Gebet auf Gott hin öffnet, öffnet sich der Himmel und Gott bekräftigt sein JA zu seinem Sohn. „Du bist mein geliebter Sohn“, so heißt es durch die Stimme aus dem Himmel. Begleitet wird dieses Geschehen durch das Herabsteigen einer Taube, in unserem theologischen Denken Zeichen für den Geist Gottes, der in Jesus Christus Wohnung nimmt. Es wird bestätigt, in diesen Menschen hat Gott seinen Platz.

Damit wird auch bekräftigt, dass Gott mitten unter den Menschen wohnt, denn Jesus wählt für sich keinen Sonderweg. Er stellt sich in die Reihe der Menschen, nimmt wie sie für sich das Zeichen der Umkehr an und geht damit den Weg der Menschen mit. Gleichzeitig nimmt er die Menschen mit auf seinem Weg. Als Gott sich zu Jesus als seinen geliebten Sohn bekennt, bekennt Gott sich ähnlich zu den Menschen. Der Mensch kann sich wie Jesus öffnen für den Geist Gottes und hat damit Anteil an der Gottheit Jesu.

Die Zusage, du bist mein geliebter Sohn, springt durch Jesus auf alle Getauften über. Im Unterschied zur Taufe des Johannes verbindet sich mit unserer Taufe der Empfang des Geistes Gottes und damit des göttlichen Lebens. Wir Menschen werden mitgenommen auf den Weg des Sohnes Gottes, auch auf seinen Weg des Leidens und Sterbens. Gott wird Mensch, damit menschliches Leben den Weg findet durch den Tod hindurch in das Leben.

Wenn wir an unsere Verstorbenen denken, dann natürlich mit Trauer um einen wichtigen Menschen, gleichzeitig aber mit der Gewissheit, dass Gottes Zusage an uns auch ihnen gilt, nämlich dass wir Gottes geliebte Menschen sind und uns durch Leiden und Tod in sein Leben mitnimmt. Das ist die Herrlichkeit, die sich uns Menschen offenbart, und die uns zum Trost werden soll. Gott ist mit uns Menschen unterwegs, so tröstet der Prophet Jesaja.

Die Taufe Jesu stellt einen Wendepunkt dar. Jesus beginnt sein Alternativprogramm für die Welt, indem er dem, was üblich ist, das entgegensetzt, was ihm der Geist Gottes eingibt. Das Bewusstsein, Gottes geliebter Sohn zu sein, macht ihn unabhängig vom Applaus der Menschen. Auch wenn Jesus mit seiner Botschaft und seinem Leben ankommt, er redet den Menschen nicht nach dem Mund, sondern verkündet Neues – scheinbar. Scheinbar, denn Jesus versteht sich in der Tradition des Gesetzes und der Propheten. Deshalb lenkt er den Blick wieder hin auf den Kern, auf das wahre Anliegen Gottes.

Das Gesetz und die Propheten sind geleitet vom Wesen Gottes, der Liebe. Doch sie wurde in der Geschichte verdeckt. Durch Jesus Christus wird sie wieder zum Vorschein gebracht. Das Alternativprogramm Jesu verhilft der Liebe Gottes wieder zu Sichtbarkeit und Erfahrbarkeit.

Der Glaube und die Gewissheit, von Gott geliebt zu sein, macht unabhängig und gibt dem Leben die Richtung Gottes. Als Getaufte haben wir wie Jesus Christus Gottes Geist empfangen. Er nimmt uns hinein in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er befähigt uns, als Gottes geliebte Kinder Zeugnis zu geben von der Gegenwart der Liebe Gottes in unserer Welt. Auf unsere je eigene Weise davon zu erzählen, ist unser Auftrag als Getaufte.

Erschienen ist allen Menschen

Predigt zum Hochfest der Erscheinung des Herrn

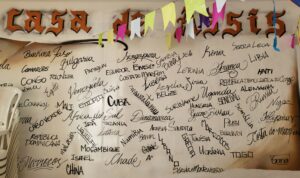

Kann es sein, dass bei den Sternsingern ein König mit schwarzem Gesicht auftritt, oder ist das kulturelle Aneignung und deshalb politisch nicht korrekt? Diskussionen dieser Art gibt es immer wieder – manchmal für mich verständlich, manchmal nicht. Mir ist klar, das Evangelium spricht weder von Königen noch von der Hautfarbe der Weisen. Aber die Sternsinger, die sich als die Heiligen Drei Könige auf den Weg machen, sind ein wichtiges Zeichen. Hier nur von weißen alten Männern zu sprechen, wäre eine Verkürzung der biblischen Botschaft. Von Königen aus Saba und dem Morgenland singen die Psalmen. Es ist die Welt, die in der Krippe zu Besuch kommt, denn die Einladung zur Krippe gilt den Menschen in ihrer Verschiedenheit, und es lassen sich Menschen in ihrer Vielfalt von Gott ansprechen. Diesen wichtigen Gedanken greifen Krippendarstellungen auf und in dieser Tradition auch die Sternsinger.

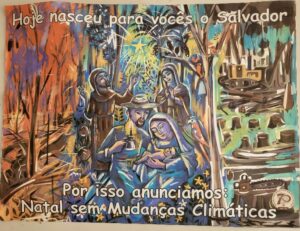

Gott tritt in die Welt und erscheint den Menschen. Er erscheint allen Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht und Weltanschauung. Gott lädt alle ein, ihm zu begegnen, und er will allen begegnen. Allen Menschen ist der Heiland geboren. Gottes Nähe und Liebe ist für alle Menschen bestimmt. Diese Aussage des heutigen Festes ist dringend nötig in einer Welt und Zeit, die beginnt die Menschen wieder zu sortieren, besonders nach ihrer Herkunft und Hautfarbe. Dazu werden schnell Ereignisse wie Magdeburg missbraucht, um Unsicherheit und Ängste zu schüren. Gleichzeitig lässt man bewusst beiseite, wie viele Menschen aus fremden Ländern bei uns gut integriert sind und einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Es scheint nicht gewünscht, der gesellschaftlichen Verunsicherung etwas entgegenzusetzen. Die Ausgrenzung des Fremden wird dann als Rettung des christlichen Abendlandes verkauft. Doch wenn Abgrenzung und Ausgrenzung gefördert werden, werden christliche Grundhaltungen ausgegrenzt und es lässt sich nicht mehr von christlichem Abendland reden.

Hier passt die Reaktion des Herodes auf den Hinweis auf die Geburt Jesu gut ins Bild. König Herodes bekommt es mit der Angst zu tun. Nicht ohne Grund, denn das Erscheinen des Herrn der Welt wird zum Problem für Machthaber, die sich zum Beherrscher der Menschen machen wollen. Bezeichnenderweise sind es Christen, die an häufigsten aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Stören sie doch regelmäßig die Zirkel menschlicher Macht, weil sie sich auf den wahren Herrscher der Welt berufen. Dann wird ein Kind zum Problem, das für die Liebe Gottes zu den Menschen steht. Mit diesem Kind aber lässt sich keine Macht begründen, sondern stellt sie infrage. Deshalb steht christlicher Glaube immer menschlichem Machtanspruch im Weg.

Wir kommen daher aus dem Morgenland, geführt von Gottes Hand, so singen die Sternsinger. Sie kommen, um uns von der Geburt Jesu zu singen. Dass wir von der Geburt Jesu erfahren haben, dass wir Christen sind, hängt daran, dass die Botschaft des Evangeliums seinen Weg aus der fernen Fremde in unsere Welt gefunden hat. Das ist gelungen, weil es die Bereitschaft gab, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen. Entstanden ist dabei unsere westliche Kultur mit ihren Werten wie Gleichberechtigung, Freiheit, Solidarität, Zusammenhalt. Es sind Werte, die wir in unserer Welt leider immer mehr vermissen, nämlich christliche Werte, die in der Liebe Gottes begründet sind. Es wird selten gelingen, aber besonders stimmig wäre es, wenn in Sternsingergruppen Menschen mit verschiedener Hautfarbe, weil unterschiedlicher Herkunft gemeinsam unterwegs wären. Ihr gemeinsames Auftreten wäre das beste Bild dafür, dass es bei Gott keine Menschen erster und zweiter Klasse gibt, weil er die Menschen vielfältig erschaffen hat. Diese Vielfalt der Menschen macht eine lebendige Gesellschaft aus. Besonders für eine christliche Gemeinschaft ist die Buntheit der Menschen selbstverständlich, denn Jesus Christus ist allen Menschen erschienen. Er ist Heiland der ganzen Welt und damit für alle Völker und für alle Generationen und deshalb hebt er in seiner Geburt auch alles Trennende zwischen den Menschen auf.

Eine vorbildliche Familie

Predigt zum Hochfest der Heiligen Familie

Heilige Familie, das klingt zunächst nach einem Idealbild, denn was heilig ist, sollte doch perfekt sein. Doch wenn man die Gemeinschaft von Maria und Josef und dem Kind genauer betrachtet, vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, dann hat Maria ein uneheliches Kind, Josef weiß nicht genau wie es dazu kam und als Jesus zwölf ist, entpuppt sich er sich als äußerst selbstbewusst, um nicht zu sagen, seine Eltern sind ihm egal. Ich bin also vorsichtig damit, die Heilige Familie als den Traum einer Familie zu sehen.

Doch auch wenn man sich eine Traumfamilie vielleicht anders vorstellt, die Heilige Familie ist vorbildlich. Schließlich lässt Josef Maria nicht einfach sitzen, sondern zeigt sich als liebevoller Mann, der sich seiner Frau in ihrer Not annimmt. Was ihm der Engel im Traum zugeflüstert hat, wird Josef kaum kapiert haben, aber er vertraut darauf, dass er Maria trauen kann und dass Gott einen Plan mit ihnen hat. Dieses Vertrauen hilft ihm, seine Fragen zu überwinden und der Liebe Raum zu geben. Aus Liebe blendet er Unsicherheiten und Fragen nicht aus, sondern wagt mit ihnen zu leben, auch wenn es keine Antworten gibt. Der Raum der Liebe und des Vertrauens wird auch durch die Extratouren des halbwüchsigen Jesus beansprucht. Die Erzählung macht deutlich, dass Jesus seinen eigenen Weg gehen wird, eben nicht einfach in die Fußstapfen des Josef tritt, sondern eigene Prioritäten setzt. Es geht nicht um die Erfüllung der Pläne der Eltern, sondern um eine Entscheidung, die zu ihm passt. Auch hier braucht es Vertrauen und Liebe, die Menschen etwas zutraut. Dieser Raum des Vertrauens und der Liebe eröffnet Möglichkeiten und schenkt Freiheiten.

Im Johannesbrief hören wir die Anrede „Geliebte“. Es ist Johannes ein wichtiges Thema, verständlich zu machen, dass der Mensch getragen und gehalten ist von der Liebe Gottes. Auch hier öffnet sich ein Raum des Vertrauens und der Liebe. Gott traut uns etwas zu, nämlich dass wir fähig sind Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und es so zu gestalten, dass es der Liebe Gottes entspricht.

Der junge Jesus sagt: ich muss in dem sein, was meinem Vater gehört. Man kann damit den Tempel als Ort Gottes verstehen. Man kann darin aber auch einen Raum der Liebe sehen, den uns Gott eröffnet. Wir sind Kinder Gottes, heißt, wir dürfen in diesem Raum der Liebe leben.

Immer die Liebe zu leben, ist ein hohes Ideal. Nicht immer gelingt es uns. Wir sind nun mal Menschen und haben deshalb auch Ideen, die nicht der Liebe Gottes entspringen. Doch Gott gibt uns in seiner Liebe großen Raum. Indem er uns als seine geliebten Kinder annimmt, gibt er uns gleichzeitig Freiheit. Er traut uns zu, dass wir unsere eigenen Wege gehen, und wir dürfen wissen, dass er uns erwartet und auffängt, wenn wir uns verlaufen haben oder gefallen sind. Übrigens, Jesus bittet nicht um Entschuldigung, als er zu seinen Eltern zurückkehrt. Es findet auch keine große Vergebungsfeier statt. Es genügt, dass der Junge wieder da ist. Von Kränkung oder Verärgerung findet sich keine Spur. Auch das ist Zeichen von Liebe und Vertrauen. Es braucht nicht immer einen Schuldigen oder einen Verlierer oder einen, der klein beigeben muss. Alle dürfen groß bleiben.

Das möchte ich gerne als Ermutigung nehmen für unsere Beziehung zu anderen Menschen, auch unserer Beziehung zu Gott. Da wird mir beispielsweise die Frage gestellt, darf ich zur Kommunion gehen, obwohl ich Gott nicht gerecht geworden bin? Die Antwort auf diese Frage muss ich schuldig bleiben, weil das der Mensch mit Gott selbst ausmachen muss. Auch wenn ein Katechismus etwas anderes sagt, diese Antwort muss jeder Mensch selbst finden. Ich möchte hier auf die Größe der Liebes Gottes hinweisen. Gott nimmt uns an, wenn wir nur wollen. Ein Schuldbekenntnis braucht Gott nicht. Er weiß eh, wie es um uns steht. Schuldbekenntnis und Entschuldigung sind für uns hilfreich, um uns klarer über uns selbst zu werden.

Gott eröffnet uns den Raum der Liebe und des Vertrauens. Dieser Raum ermöglicht uns ein Leben in Freiheit, wie Gott es sich für uns wünscht. Er traut uns zu, dass wir als seine heilige Familie unser Leben aus der Kraft seiner Liebe verantwortlich und in seinem Sinne gestalten.

Predigt zum Hochfest der Geburt Jesu, Munich Airport

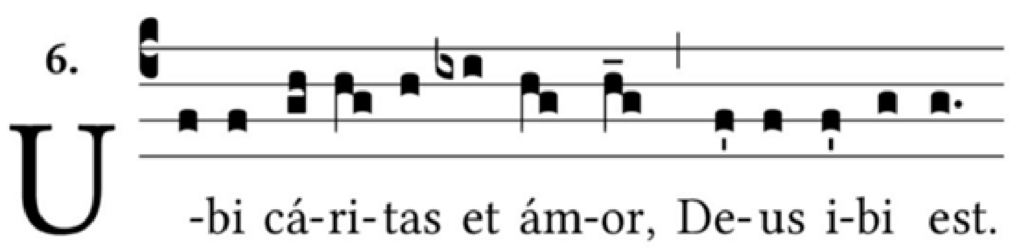

„Ubi caritas et amor – Deus ibi est“ diesen Choral höre ich mir immer wieder gerne an. Ich kenne ihn schon lange als Gesang meines Osnabrücker Chores.

Dieser Choralvers sagt das aus, was wir mit dem Johannesprolog gehört haben, wenn auch aus der anderen Perspektive. Johannes beginnt sein Evangelium mit dem Gedanken der Menschwerdung Gottes. Das Wort wird Fleisch, nicht irgendein Wort, sondern das Wort, das ganz am Anfang steht und alles ins Leben ruft, Gottes Wort. In seinem Brief benennt Johannes dieses Wort, wenn er schreibt: Gott ist Liebe. Auch bei Paulus begegnen wir diesem Gedanken.

Die Liebe ist das Wesen Gottes und dieses Wesen nimmt Fleisch an. Es wird damit greifbar und erfahrbar, ist nicht nur ein Hirngespinst von irgendwelchen großen Denkern. Der Hebräerbrief benennt den Qualitätsunterschied zwischen dem Wort, das von den Propheten verkündet wird und der Geburt Jesu. Die Propheten haben über die Größe und Zugewandtheit Gottes gesprochen und so versucht, die Menschen für Gott zu gewinnen. Im Sohn aber wird die Liebe Gottes menschliche Wirklichkeit. Gottes Wesen, die Liebe, wird konkret. In Jesus Christus wird sie sichtbar in der Gestalt eines Menschen.

Wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, dann mag uns zwar das liebliche Kind in der Krippe anrühren, doch das Leben Jesu hat wenig mit Romantik zu tun. Die gelegte Liebe steht in vielem im Kontrast zu menschlicher Wirklichkeit. Der Härte menschlicher Gesetze stellt er die Gnade und das Erbarmen des göttlichen Gesetzes entgegen. Der Kälte im Umgang mit Menschen begegnet er mit der Wärme der Wertschätzung. Wo Türen verschlossen sind, werden sie von Gottes Sohn geöffnet. All das hat nichts mit schönen Liebesträumen zu tun, sondern ist eine andere Idee von der Welt, die genährt wird von der Wurzel „Liebe“. Diese Idee ist deshalb radikal.

Der Choral „ubi caritas et amor, Deus ibi est“ greift diese Wurzel auf, in dem er feststellt, wo immer Liebe gelebt wird, dort ist Gott unter uns Menschen gegenwärtig und am Werk. Wird der Liebe Raum in unserer Welt eingeräumt, dann kommt Gott zu Wort und es zeigt sich, dass Gott Mensch geworden ist und Fleisch angenommen hat.

Das Attentat von Magdeburg liegt wie ein Schatten über dem Weihnachtsfest. Es hat uns vor Augen geführt, dass Hass und Gewalt zu unserer Wirklichkeit gehören und es scheint so, dass sie immer mehr an Raum in unserer Welt einnehmen. Gepaart mit Neid und Missgunst können sie Angst machen. Doch trotzdem dürfen und gerade deshalb müssen wir Weihnachten feiern. Die Botschaft von der Geburt der Liebe Gottes dringt auch in diese dunkle Wirklichkeit. Sie ist das Licht, das menschliche Dunkelheit erhellt, auch weil sie Hoffnung und Zuversicht verbreitet. Das ist berechtigt, denn sie gründet sich im Glauben an Gott, der die Menschen liebt und zur Liebe führt. Die vielbeschworenen humanistischen Werte erweisen sich als menschliches Wunschdenken und sind kraftlos, schließlich sind sie von Menschen gemacht. Die langen Diskussionen über das Bleiberecht von Asylsuchenden und Menschen auf der Flucht ist das beste Beispiel für das Trügerische humanistischer nämlich menschlicher Werte.

Die Geburt der Liebe aber birgt in sich die Kraft zur Erneuerung der Welt hin zu einer Gesellschaft, die sich als Gemeinschaft versteht und dabei nicht Mauer und Grenzen hochziehen muss, sondern Raum bietet für alle Menschen. Denn Gott ist Mensch geworden für alle.

Die Erhöhung des Menschen

Predigt zum 4. Advent Jahreskreis C

Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat viele Menschen entsetzt. Wenn Attentäter Weihnachtsmärkte als Ziel ihrer Tat auswählen, scheint es besonders schockierend zu sein. Vielleicht verbinden viele Menschen mit Weihnachtsmärkten doch mehr als mit sogenannten Wintermärkten, welche Anklänge an unsere christlich geprägte Kultur zurückdrängen wollen. Es könnte die Ahnung sein, dass mit dem Verschwinden des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft auch die Ehrfurcht vor dem Menschen selbst zurück geht.

Der heutige Sonntag bringt uns einen Text aus dem Hebräerbrief. Anders als die bekannte Erzählung vom Besuch Marias bei Elisabeth dürften die Gedanken der Lesung weniger bekannt sein. Vielleicht erinnert man sich noch an die Aussage, dass Gott keine Schlacht- und Speiseopfer fordert, allerdings ist mir beim Lesen ein anderer Gedanke hängengeblieben.

Alte Theologie stellt gerne den Gedanken des Opfers in den Mittelpunkt ihrer Rede von Gott. So sagt sie über den Menschen, dass er sein Leben unter dem Aspekt des Opferns verstehen solle. Askese bis hin zur Ablehnung der Leiblichkeit wurde großgeschrieben. Auch das Leben Jesu wird von Alter Theologie beinahe auf den Gedanken des Opfers reduziert. Nicht ohne Grund sprechen wir vom Messopfer und vom Kreuzesopfer und kommen dann in Erklärungsnöte, wenn es darum geht, einen liebenden Gott und den Gott der Opfer zusammenzubringen. Diese Opfer seien verursacht worden durch den Sündenfall der Menschen und seien deshalb nötig um Gott wieder gnädig zu stimmen – so die alte Lehre.

Von Jesus aber heißt es, dass er eine ganz neue Lehre verkündet. Diese Lehre klingt heute im Hebräerbrief an. Als Christus in die Welt kommt, werden von Gott nicht Opfer gefordert, sondern ihm wird ein Leib bereitet, in dem er den Willen Gottes tut.

Johannes Duns Scotus, ein großer Franziskanertheologe, kommt zu dem Ergebnis, dass Gott in die Welt kommt, nicht weil es den Sündenfall gab, sondern weil Gott das Leben der Menschen teilen wollte. Gott wird in Jesus Christus Mensch, weil er den Menschen nahe sein will, so nahe, dass nichts mehr zwischen ihm und den Menschen sein kann.

Gott wird Mensch, damit setzt er dem alten Opfergedanken etwas entgegen, das diesen außer Kraft setzt. Es braucht keine Opfer, um Gott gnädig zu stimmen, es geht um Nähe, um Beziehung. Deshalb nimmt Gott Fleisch an und wird Mensch. Weil der menschliche Leib zur Wohnung Gottes wird, wird er aufgewertet. Er ist durch die Hineingabe Jesu in seiner Geburt geheiligt. Die Menschwerdung wird zwar als Erniedrigung Gottes gesehen, sie ist aber gleichzeitig die Erhöhung des Menschen, denn Gott heiligt das Menschsein ein für alle Mal.

Dieser Gedanke sollte Grundlage für jedes menschliche Miteinander sein. Diese Nähe zwischen Gott und Mensch findet sich in keiner anderen Religion. Der Mensch ist geheiligt, weil Gott in Jesus Christus seine Leiblichkeit teilt. Das fordert auch die Unversehrtheit des menschlichen Leibes. Sie steht nicht nur jeder Gewalt gegen Menschen entgegen, sie verlangt auch Ehrfurcht vor dem Menschen selbst. Je mehr diese Ehrfurcht in unserer Welt verloren geht, desto mehr wird Respektlosigkeit und Gewalt in unserer Gesellschaft Raum bekommen. Ein christlich geprägtes Menschenbild macht den Respekt vor dem Menschen und seine Unversehrtheit zur obersten Priorität. Dem kann auch der Wille Gottes nicht entgegenstehen.

Wir stehen kurz vor Weihnachten, dem Fest des Friedens, es wird auch in diesem Jahr keinen weltumspannenden Frieden geben. Trotzdem dürfen wir dieses Friedensfest feiern, denn die Geburt des Kindes in Bethlehem ist Erinnerung daran, dass Christus, unser Herr, nicht mit dem Schwert den Frieden bringt, sondern mit dem Lächeln eines Kindes und indem er den Menschen in seiner Liebe nahekommt.

Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ, so Elisabeth über Maria. Der Glaube der Maria gibt uns mit auf den Weg, dass wir nicht aufhören müssen, nicht aufhören dürfen, daran zu glauben, was uns gesagt worden ist. Nämlich, dass Gott selbst in die Welt kommt als Christus, der Fürst des Friedens.

Gaudete – freut euch!

Predigt zum 3. Advent Jahreskreis C, Munich Airport

Johannes der Täufer ruft zur Umkehr auf und viele Menschen lassen sich von ihm ansprechen. Sie hören ihm zu und bitten dann um konkrete Anweisungen. Was sollen wir tun? Und dann antwortet Johannes mit Vorschlägen, die eigentlich selbstverständlich sind, keine besonderen Opfer, sondern die Umkehr zu dem, was das Gesetz gebietet. Doch braucht es dazu eine Bußpredigt?

Diese Woche durfte eine Gemeinde in Bremen einen Erfolg feiern. Ihr ist es gelungen, einem Menschen im Kirchenasyl vor dem Zugriff der Polizei und der Abschiebung zu bewahren. Diese Menschen haben darauf vertraut, dass ihre Sache gerecht ist und dass Gott mit ihnen ist. Deshalb haben etwas gewagt – mit Erfolg. Es war ein Erfolg, denn nun findet die rechtmäßige Prüfung des Asylantrages statt. Leider wurde erst durch den Widerstand der Gemeindemitglieder erreicht, was gesetzlich geregelt ist. Es wurde erreicht, was normal sein sollte.

Ob die Bußpredigt des Johannes oder der Druck der Gemeindemitglieder, hier wird Druck von außen erzeugt und damit etwas erreicht. Doch wenn der Druck nachlässt, wird sich das alte Verhaltensmuster wieder durchsetzen.

Zur Umkehr wird auch der Messias aufrufen. Johannes kündigt ihn an. Doch gleichzeitig weist er auf den großen Unterschied zwischen Jesus und ihm hin. Johannes tauft mit Wasser, das ist ein äußerliches Geschehen, während Jesus mit Geist tauft, ein innerliches Geschehen.

Jesus teilt den Menschen seinen Geist mit, das ist wie eine Bewegung von innen heraus. Menschen werden durch das Beispiel und die Verkündigung Jesu angesteckt und sind dann mit seinem Feuer unterwegs. Sie brennen für die Sache Jesus. Wenn aber jemand für etwas brennt, dann muss man ihm nicht lange und ausführlich erklären, was zu tun ist. Menschen, die brennen, sind von einer Sache überzeugt und begeistert. Begeisterung aber führt in ein Handeln in Selbstverständlichkeit und Freiheit.

Jesus versucht die Menschen zu begeistern. Er will in ihnen Sehnsucht wecken und Leidenschaft entfachen. Was zu tun ist, diese Antwort müssen die Menschen selbst geben. Natürlich kann auch Begeisterung abnehmen, besonders wenn sich Widerstände ergeben, doch brennende Menschen sind nicht fremdgesteuert, sie haben ihr Leben selbst in die Hand genommen und lassen sich deshalb weniger schnell entmutigen.

Noch 10 Tage und wir feiern Weihnachten. Gottes Sohn kommt in die Welt als ein Kind. Kindern gelingt es, Menschen für sich zu gewinnen, nur durch ihr Lächeln. Ähnlich will uns Gott für seine Welt gewinnen. In Jesus Christus kommt er in unsere Welt, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Er tut dies nicht mit neuen Vorschriften, sondern durch ein Leben, das Menschen begeistert. Ihn kündigt Johannes an als den, der mit Vollmacht die Menschen neue Wege lehrt. Ein ähnlicher Neuaufbruch wird vom Propheten Zefanja angekündigt. Zefanja ruft deshalb zur Freude auf, weil Gott hat eine Umkehr vollzogen hat. Er hat das Urteil gegen sein Volk aufgehoben. Damit hat sich die Situation seines Volkes zum Positiven gewandelt. Grund genug, nicht resigniert die Hände in den Schoß zu legen, sondern weiterzumachen. Äußerlich mag alles beim Alten sein, aber trotzdem hat sich etwas verändert. Die Gewissheit, dass Gott mit seinem Volk ist, sie ist zurückgekehrt, und mit ihr Hoffnung und Zuversicht. Äußerlich mag sich nicht viel verändert haben, aber innerlich ist die Situation neu. Denn Gott ist in der Mitte seines Volkes.

Wir sind auf Weihnachten hin unterwegs. Diese Zeit gilt als eine besondere Zeit der Umkehr. Doch anders als in der österlichen Bußzeit geht es nicht um Fasten, sondern um die Vorfreude auf die Geburt des Sohnes Gottes. Gott selbst hat sich in unserem Leben angekündigt. Er will mit uns sein. Darauf dürfen wir uns zu Recht freuen nicht ohne Grund heißt deshalb der heutige Sonntag auch Gaudete – Freut euch!

Ein folgenreiches JA

Predigt zum Hochfest Immaculata

Mit dem Fest Maria unbefleckte Empfängnis verbinde ich eine Geschichte aus meinem ersten Ordensjahr. Wenn man da auf einem Seminar einen Dominikaner fragte, wie es denn zum Dogma der unbefleckt empfangenen Gottesmutter Maria kam, reagierte er entrüstet. Er konnte nicht verstehen, dass der große Theologe Thomas von Aquin einem Gedanken aus der Volksfrömmigkeit nichts entgegensetzen konnte.

Nun so einfach ist es nicht mit dem heutigen Fest. Thomas von Aquin musste sich dem Franziskanertheologen Johannes Duns Scotus geschlagen geben und der war ebenfalls ein scharfsinniger Denker, nicht ohne Grund hat Scotus den Beinamen Doktor difficilis. Es war eben nicht einfach Volksfrömmigkeit, es war eine bestimmte Idee von Gott, die zum heutigen Marienfest führte.

Wenn Kirche Feste feiert, dann will sie damit etwas Positives über die Beziehung Gott – Mensch sagen. Das will sie auch mit dem Fest der unbefleckt empfangenen Gottesmutter Maria.

Wir sind auf dem Weg Richtung Weihnachten. Tag für Tag kommen wir dem Fest näher, das von der Zuwendung und der Nähe Gottes zu uns Menschen spricht. Gott hat einen Plan. Er will uns nahe sein, weil er uns liebt. Gott will den Menschen nahe sein und dazu bedient er sich der Menschen, eben auch Maria.

Maria wir uns vorgestellt als eine Frau, die in besonderer Weise bereit war für diesen Plan Gottes. Sie war offen für etwas Besonderes. Auch wenn das nicht zu verstehen war, sagt Maria JA zu Gott und es geschieht etwas Großes, Unvorstellbares. Gott wird selbst Mensch.

Hier unterscheidet sich unser Glaube von anderen Religionen. Denn Gott wirkt in der Welt nicht durch irgendwelche Geister und Dämonen. Er wirkt in der Welt durch Menschen. Das ist vielleicht besonders herausfordernd, schließlich sind Menschen normal. Sie sind wie Du und Ich – eben nicht besonders. Und so kann jeder Mensch zum Werkzeug Gottes werden, zur Person, durch die Gott in der Welt wirkt. Die Art und Weise dieses Wirkens ist sehr unterschiedlich und hängt vom jeweiligen Menschen ab, von seinen Fähigkeiten und seinen Lebensumständen. Dazu muss niemand zum Supermenschen werden. So spricht Gott auch uns an. So wie wir sind, wirkt er durch uns. Wenn wir offen sind für Gott, dann wird er auch durch uns den Menschen zeigen, dass er jeden einzelnen liebt.

Maria ist uns Beispiel und Ermutigung für unsere Beziehung zu Gott. Sie hatte keinen besonderen Beruf und keine besondere Stellung in ihrem Volk. Als normaler Mensch war sie offen für das Anklopfen Gottes durch die Botschaft des Engels. Sie ließ Gott in ihr Leben und damit in unsere Welt. Ihr Beispiel wird so zum Gegenentwurf für eine Welt, in der Gott immer weniger Platz bekommt.

Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist durch Machthaber, die wenig das Wohl der Menschen im Blick haben. Der Kampf um die Macht sorgt für viel Leid und Not. In eine ähnlich geprägte Welt tritt Gott durch Maria ein. Die Welt hat sich damit nicht sofort geändert, doch es haben Menschen begonnen, sich wie Maria auf ein neues Denken einzulassen, auf das Denken Gottes.

Diese Menschen braucht es zu jeder Zeit. Manchmal wirken sie im Großen, viel häufiger im Kleinen. Alle verbindet aber der Glaube, dass Gott die Menschen liebt und er mit seiner Liebe in unserer Welt ankommen darf.

Bist du denn ein König

Predigt zum Christkönigsfest Jahreskreis B, Munich Airport

Als vor einigen Jahren die Bildungshauskapelle in Ohrbeck ohne Kniebänke gebaut wurde, gab es Beschwerden. Ein katholischer Kirchenraum und keine Möglichkeit zu knien? Nun hier haben wir auch keine Kniebänke, das ändert aber nichts daran, dass diese Kapelle katholisch ist.

Knien ist ein Zeichen der Demut und des Sich-Kleinmachens und wurde deshalb gefordert, wenn ein Herrscher sich seinem Volk zeigte. Als während der Christenverfolgungen die Menschen gezwungen wurden, vor dem Kaiser in die Knie zu gehen, weigerten sich viele Christen und wurden dafür ermordet. Für sie gab es nur einen König, den im Himmel, und der zwingt niemanden in die Knie.

Wir feiern heute Christkönig, ein sehr junges Fest das erst Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde. Während der NS-Diktatur und in der DDR wurde dieses Fest zum Bekenntnistag der katholischen Jugend. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem wahren Herrscher der Welt wurde den Allmachtsfantasien der menschlichen Herrscher entgegengesetzt. Mit der Feier des Christkönigfestes machten die Katholiken deutlich, dass es nur einen wahren Herrscher der Welt gibt, den König im Himmel. Dieser Herrscher aber steht für andere Haltungen als die meisten Herrscher der Welt.

„Also bist du doch ein König“, stellt Pilatus fest. Jesus ist ein König, auch wenn er mit seiner Interpretation von Königtum nicht in das Bild der Welt passt. Er braucht nicht den Jubel der Menschen, auch nicht ihre Unterwürfigkeit. Er ist kein Beherrscher, der sich selbst über alles stellt. Jesus erwartet keinen Kniefall, vielmehr begibt er sich auf die Ebene der Menschen. Zwar heißt es im ältesten Hymnus der Christen, im Philipperhymnus, dass sich vor dem Namen Jesu die Knie beugen werden, aber voraus geht die Selbsterniedrigung, das Sich-kleinmanchen Jesu. Er legt jede herrschaftliche Größe ab und wird selbst zum Sklaven und Diener aller Menschen. Deshalb wird er von Gott großgemacht und zum Herrscher über alles erhoben.

Jesus ist König, er ist Herrscher der Welt, jedoch macht er sich nicht zu Beherrscher. Es ist nicht seine Art, seinen Willen, seine Ideen den Menschen aufzuzwingen und sie im Griff zu haben. Jesu Herrschaft ist geprägt von Freiheit und Freiwilligkeit. Die Menschen sind frei, seinen Willen zu befolgen. Tun sie es nicht, fällt ihm trotz allem kein Zacken aus der Krone. Denn im Unterschied zu weltlichen Herrschern hängt Jesus nicht an den Beliebtheitswerten bei den Menschen. Ihm geht es um eine bestimmte Idee von der Welt. Seine Herrschaft verwirklicht sich in den Menschen, wenn sie sich freiwillig auf den Weg machen, um der Idee Jesu Raum in dieser Welt zu geben.

Jesu Königtum wächst durch Menschen, die sich an seinem Leben orientieren. Dieses Reich kann nicht mit Waffen verteidigt werden, es sei denn, die Waffe ist die Liebe. Diese Waffe jedoch fügt niemandem Schaden zu. Jesu Reich entsteht in den Herzen der Menschen, die von seiner Sache überzeugt sind. Es wächst dort, wo Menschen ernst machen mit der Liebe, die das Leben Jesu geprägt hat und die der Kern seiner Botschaft ist. Geprägt von der Liebe lässt seine Herrschaft Gerechtigkeit und Frieden wachsen. Dieses Königtum ist nicht von dieser Welt, weil es nicht nach Art der Welt errichtet wird. Es ist aber in der Welt, weil es sich entwickelt in den Menschen, die mit ihrem Leben für eine anderen Idee von der Welt stehen. In unseren Herzen wird es und wirkt in der Welt als Herrschaft der Liebe.

Als vor einigen Wochen die Weltsynode zu Ende ging, gab es Überraschungen. Papst Franziskus übernahm die Beschlüsse der abschließenden Versammlung, ohne sie nochmals zu bearbeiten, und er forderte die Ortskirchen auf, die Ergebnisse der Synode für ihren Bereich umzusetzen. Der Papst blieb damit auf der Linie seiner Enzyklika über die Kirche – evangelii gaudium. Auch wenn viele darüber klagen, es ist nicht seine Art, als Papst zu bestimmen, wo es lang geht, seine Art ist es, die Menschen selbst entscheiden zu lassen auf der Grundlage der Freude über das Evangelium. Das war und ist neu, denn es widerspricht der weltlichen Art von Königtum, auch wie es von vielen Päpsten gelebt worden ist. Papst Franziskus ist mit seiner Art von Herrschaft eher auf der Linie Jesu. Dessen Königtum entsteht, weil Menschen ihre Freude am Evangelium leben.

Christkönig – es ist nicht nur ein Fest, mit dem Christen sich zu Jesus Christus als dem wahren Herrn der Welt bekennen und damit ein Zeichen gegen die Mächtigen der Welt setzen. Es ist auch ein Fest, an dem sich unsere Kirchen daran erinnern sollten, dass die Herrschaft Jesu Menschen nicht in die Knie zwingt, sondern sie aufrichtet und ihnen Selbstbewusstsein und Freiheit schenkt. Seine Herrschaft ist durchströmt von Liebe und führt deshalb in ein Reich, das leider nicht von dieser Welt ist, in das Reich der Gerechtigkeit und des Friedens.

Solidarität

Predigt zum 32. Sonntag Jahreskreis B

„Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ – diesen Chor stellt Mendelson Bartholdy stellt vor die heutige Lesung. Er ist wie ein Vorzeichen, das der Komponist damit setzen will. Dieser Vers aus dem Psalm 91 ist eine Ermutigung. Wie die Witwe von Sarepta dürfen auch wir auf Gottes Beistand und Hilfe vertrauen. Gott sendet uns Begleiter, die oft überraschende Wege auftun.

Genaugenommen ist die Witwe am Ende. Es reicht nur noch für eine Mahlzeit für sie und ihren Sohn. Und trotzdem nimmt sie den Propheten auf. Sie traut seiner Zusage, dass Gott schon für sie sorgen wird. Und – das Wort des Propheten gilt. Gott sorgt für die Witwe und ihren Sohn. Das Vertrauen hat sich gelohnt. Die Zeit der Sorge um das Leben ist vorbei. Anders, als befürchtet, bedeutet für sie ihr Geben nicht in den Tod, sondern das Leben.

Auch die Witwe am Opferkasten gibt, was ihr zum Leben bleibt. Sie tut es ohne Aufsehen, ohne großen Auftritt, der ihre Großzügigkeit publik machen soll. Es geht ihr nicht darum, für ihr Tun gelobt zu werden. Es geht ihr um die Solidarität mit den Ärmeren. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, denen zu geben, die noch ärmer dran sind als sie.

Solidarität wird in vielen Bereichen gefordert. Jedoch lässt sich Solidarität nicht verordnen, sondern nur anregen. Denn sie ist das Ergebnis einer bestimmten Grundhaltung, nämlich der Liebe. Solidarität setzt voraus, sich mit der Situation der Menschen auseinander zu setzen, um dann zu erkennen, wie sich die Verantwortung füreinander leben lässt. Was Egoismus bewirkt, haben wir in dieser Woche erlebt. Er führt zum Bruch. Solidarität setzt voraus, dass wir Menschen uns als Gemeinschaft verstehen, die auf vielfältige Weise verwoben ist.

Franz von Assisi sagt einem seiner Brüder: Wir müssen dem anderen von dem abgeben, was wir mehr haben als er, denn was wir mehr haben, haben wir ihm gestohlen. Eine krasse Aussage! Aber wenn wir uns fragen, warum wir so vieles so günstig einkaufen können – seien es Lebensmittel, sei es Kleidung und anderes mehr, – dann lautet die Antwort vielleicht, weil Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und auf gerechten Lohn verzichten müssen. Und plötzlich stimmt die Aussage des Franz von Assisi. Menschen bezahlen mit ihrer Gesundheit und ihren Lebensbedingungen, damit unsere Wirtschaft brummt. Menschen in der sogenannten ersten Welt leben auf Kosten der armen Regionen. Deshalb müsste bereits das Bemühen um Gerechtigkeit zu einem Umdenken führen.

Solidarität geht noch einen Schritt weiter. Die Witwen im Evangelium und in der Lesung geben mehr, als sie übrighaben. Dazu braucht es das Vertrauen, das die Witwe von Sarepta leitet. Sie glaubt, dass sie von Gott gehalten, behütet und getragen ist.

Bald ist wieder Weihnachten. Dann feiern wir, dass Gott mit uns solidarisch wird. Die Liebe lässt ihn das Trennende zu uns Menschen loslassen. Er wird solidarisch, in dem er unser Leben teilt. In seiner Menschwerdung wird die Liebe konkret in unserer Welt. Wo aber die Liebe am Werk ist, dort herrscht das Vertrauen. Angst hat da keine Macht mehr.

Jesus lebt getragen von Vertrauen in Gott, den Vater und Schöpfer der Welt, der alle seine Geschöpfe liebt. Deshalb geht er so weit, dass er aus Liebe sein Leben für uns hingibt. Dabei weiß er sich getragen von Gott. Dieses Vertrauen hilft auch die Angst, um das eigene Leben zu überwinden. Denn die Liebe kennt keine Angst. Sie glaubt daran, dass alles, was wir aus Liebe versuchen, für uns und für alle zum Segen wird.

Shma Jisrael – Höre Israel, Gott ist einzig!

Predigt zum 31. Sonntag Jahreskreis B

Auf dem Hof meiner Familie hängt innen neben der Haustür ein kleines Kreuz mit Weihwasserbecken und ich erinnere mich noch daran, wie ich von meiner Mutter beim Verlassen des Hauses mit Weihwasser bekreuzigt wurde. Steht man vor der Haustür einer jüdischen Familie, wird man etwas Vergleichbares finden, die Mesusa oder auch Schma. Sie soll an das jüdische Glaubensbekenntnis erinnern, das Shma Jisrael: „Höre Israel! Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“

Im Evangelium wird Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt, was denn das größte und wichtige Gebot sei. Er antwortet mit dem Schema Jisrael und beweist damit seine Rechtgläubigkeit. Doch Jesus erweitert seine Antwort um das Gebot der Nächstenliebe. Damit weist er hin auf die Konsequenzen dieses Credos. Gott lieben ist richtig, zeigt sich aber in der Nächstenliebe. Gottesliebe ist nur glaubhaft, wenn sie sich auch in der Lebenspraxis niederschlägt. Was ein Mensch glaubt, zeigt sich in seinem Leben.

Das „Schema Jisrael“ gründet sich in der Erfahrung der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens und ist Antwort auf die Befreiungstat Gottes. Obwohl das Volk Gottes sich immer wieder von seinem Gott abwendet, murrt und schmollt, sich seine eigenen Götter schafft, einem goldenen Kalb nachläuft – Gott hält an seinem Volk fest. Er lässt es nicht fallen. Seine Liebe zu diesem Volk hält alles aus. Größeres als diese Liebe gibt es nicht. Sie ist einzigartig. Diese grenzenlose Liebe ist das Alleinstellungsmerkmal des Gottes Israels. Deshalb ist dieser Gott einzig. Er ist einzigartig, denn er ist die Liebe.

Wenn wir Messe feiern, dann ist manchmal vom Messopfer die Rede, ein Begriff, den ich ehrlich gesagt nicht mag. Aber dieser Begriff erinnert an die Großtat Jesu, der sich aus Liebe hingibt für das Leben der Menschen. Seine Hingabe am Kreuz ist Folge der grenzlosen Liebe Gottes. Mehr ist nicht möglich, als das Leben zu geben. In Jesus Christus zeigt sich Gott als die Liebe. Durch ihn wird greifbar, wie Gott ist. Deshalb heißt es im großen Glaubensbekenntnis: „Der Sohn ist eines Wesens mit dem Vater.“ Dieses gemeinsame Wesen ist die Liebe.

Gott ist Liebe, das bedeutet, dass überall, wo die Liebe ist, Gott im Spiel ist und wo Gott ist, ist die Liebe. Deshalb ist Gott wesentlich dabei, wenn Menschen in irgendeiner Weise aus Liebe handeln, auch ohne dabei an Gott zu denken. So wird Gott immer dann in unserer Welt gegenwärtig, wenn Liebe das Leben der Menschen bestimmt und gelebt wird.

In unserem Konvent fällt manchmal folgender Spruch: Tun ist wie reden, nur krasser. Übertragen auf die Antwort Jesu lässt sich so sagen: Nächstenliebe ist wie Gottesliebe, nur krasser. Hier setzt die Kritik Jesu immer wieder an. Er wirft den Schriftgelehrten und Pharisäern vor, dass sie zwar viel von der Gottesliebe reden, damit auch das erste Gebot erfüllen, aber zur Nächstenliebe nicht mehr kommen. Sie bleiben damit auf halbem Weg stehen, wenn man so will.

Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber das, was von Gott kommt und was er liebt, ist mir egal. Die Liebe zu Gott wird verwirklicht in der Liebe zu den Menschen und zur Schöpfung. Das schließt auch die Liebe zu mir selbst ein, denn auch ich bin von Gott geliebtes Geschöpf. Verweigere ich den Geschöpfen die Liebe, verweigere ich die Liebe auch ihrem Schöpfer. Mehr noch, wo die Liebe in unserer Welt keinen Platz mehr hat, wird Gott die Tür in unsere Welt verschlossen, schließlich kommt er als die Liebe in unsere Welt. Prägt Liebe unsere Beziehungen, bekommt Gott selbst Raum in unserer Welt. Deshalb setzt Jesus der Gottesliebe die Nächstenliebe gleich.

Jesus hat die Liebe gelebt. Damit hat er hat er Gott in die Welt der Menschen geholt. Viele Menschen sind von ihm inspiriert, nämlich mit seinem Geist erfüllt. Sein Geist zeigt sich als die Liebe zu Menschen und Schöpfung und spiegelt so die Liebe Gottes wider. Damit wird die Nächstenliebe zum Zeichen der Gottesliebe und Gott selbst ist gegenwärtig in Welt und Zeit.

Hab Mut!

Predigt zum 30. Sonntag Jahreskreis B (Sonntag der Weltmission)

Der Prophet Jeremia hat zwei sehr unterschiedliche Aufgaben. Zunächst kündigt er im Namen Gottes seinem Volk Vertreibung und Exil an. Israel muss die Konsequenzen für sein Handeln tragen. Dann kündigt der gleiche Prophet Rettung für sein Volk an. Die Not des Exils, Vertreibung und Unterdrückung lassen sich mit einer Wüstenerfahrung vergleichen. Diese Wüste endet, denn das Volk wird an Wasserbäche geführt werden, das Symbol für Leben schlechthin.

Tut man sich die Meldungen über die Situation in der Welt und in unserem Land an, dann erinnern sie eher an Wüste als an Wasserbäche. Die verschiedensten Krisen machen vielen Menschen Sorge und eine der Reaktionen darauf ist immer stärkere Abschottung. Dabei sollte inzwischen klar sein, dass jede Form von Abschottung und Rückzug in die Sackgasse führen. Egoismus und die fehlende Bereitschaft, sich in die Gesellschaft einzubringen, helfen der Menschheit nicht weiter. Beides gibt es nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf der Ebene der Staaten. Mit diesen Haltungen werden die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht gelöst. Dazu braucht es die Besinnung auf ein Mit- und Füreinander, es braucht den Mut, die Augen zu öffnen für die globale Wirklichkeit, in der wir leben, ob sie uns gefällt oder nicht.

Die Menschen um den blinden Bartimäus wollen zunächst auch nicht die Wirklichkeit sehen. Doch sie müssen erkennen, dass sich der Kontakt zu Jesus nicht verhindern lässt. Jesus lädt den Blinden ein. Was der erhält, ist mehr als ein Almosen. Es ist die Aufforderung aufzustehen und die Schicksalsergebenheit aufzugeben. Bartimäus traut sich, steht auf und geht auf Jesus zu und erfährt unerwartet Heilung.

Der Blinde erfährt, es gibt mehr als den engen Rahmen, in dem er sich bisher bewegt hat, und es geht mehr, als er zu hoffen gewagt hat. Der Glaube an ein Mehr an Möglichkeiten hat ihm neue Wege eröffnet. Sein Glaube hat ihm geholfen.

Sie kennen sicher die Angewohnheit von Kindern, sich die Augen zuzuhalten, um dann die Wirklichkeit nicht mehr zu sehen. Was man nicht sieht, ist nicht da. Mir kommt es so vor, als ob dieses Verhalten bei Erwachsenen auch noch verbreitet ist. Da macht man die Augen zu vor den Herausforderungen und tut so, als wären sie nicht mehr da. So ist unsere Welt nicht. Wir können uns nicht aus dieser Welt herauslösen.

Auch wenn es uns von verschiedensten Seiten anders gesagt wird, es ist nicht möglich, Menschen aus anderen Ländern aussperren, weil sie uns nicht gefallen. Diese Menschen sind da und ich frage mich immer wieder, warum wir uns so schwertun, ihnen Perspektive anzubieten. Hier werden lieber Feindbilder gepflegt als sich mit den Menschen ehrlich auseinandergesetzt. Ärgerlich wird es dann, wenn damit die Verteidigung des christlichen Abendlandes begründet wird. Der Glaube an Jesus Christus verbietet jede Form von Ausgrenzung und fördert Integration von Menschen verschiedenster Kulturen. Nicht ohne Grund hat sich das Christentum so schnell in alle Welt verbreitet.

Hab Mut – das gilt hier für unsere Gesellschaft, nämlich Hab Mut, dich auf die Menschen einzulassen und die Möglichkeiten und Kompetenzen wahrzunehmen, die diese Menschen mitbringen. Ihnen einen angemessenen Platz in unserer Welt zu geben, würde manches Problem lösen.

Offenheit für alle Menschen gehört zu unserem christlichen Glauben. Denn Gott ist Schöpfer der ganzen Menschheit und hat dabei alle Menschen mit der gleichen Würde ausgestattet. Er hat allen Menschen in gleicher Weise Anteil an der Schöpfung gegeben. Wer sich auf diesen Gott beruft, der muss sich für die Menschen öffnen und kann nicht mehr sortieren in erwünscht und unerwünscht. Vor Gott sind alle Menschen gleich und haben gleichen Wert und gleiche Würde. Das ist christliche Botschaft für die Welt.

Wenn wir heute den Sonntag der Weltmission begehen und unser Blick dabei besonders auf Menschen im Pazifik gelenkt wird, dann werden wir weit über die Grenzen unserer Gesellschaft geführt. Doch geht es nicht nur um die Bitte um Unterstützung, es geht auch um eine Veränderung unseres Bewusstseins. Sie wie alle Menschen gehören zu einer weltumfassenden Gemeinschaft, die auch Schicksals-gemeinschaft ist. Das nicht sehen, heißt blind sein. Jesus nimmt den Menschen diese Blindheit, indem er uns die Augen öffnet für Gott, der mit allen Menschen ist.

„You will never walk alone, “ heißt es in einem Lied von “Gerry and the peacemakers.” Es ist eine Ermutigung, denn wir sind nicht allein unterwegs, wir sind mit allen Menschen auf dem Weg und dabei sind wir mit Gott unterwegs. Gehen wir mit ihm, führt er uns zusammen mit allen Menschen an die Wasserbäche, die der Prophet Jeremia verheißt und das heißt Leben für alle.

Macht

Predigt zum 29. Sonntag Jahreskreis B

Im Verlauf der Messe gibt es ein Gebet, das mich innerlich oft etwas stutzen lässt, das Gebet vor der Kommunionspendung: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt!“ Sünden der Welt – was kann damit gemeint sein? Meine Antwort darauf: Sünden der Welt = Streben nach Macht, die missbraucht wird. Leider zeigt sich gerade, wie Machtmissbrauch unserer Welt schadet. Wir kennen die Regionen, die unter der Herrschaft von Autokraten leiden. Und wir haben leider erfahren müssen, dass vor Machtmissbrauch auch die Kirche nicht sicher ist, auch wenn sie sich auf Jesus Christus beruft.

Zunächst möchte ich davor warnen, wenn von Machtlosigkeit oder fehlender Hierarchie die Rede ist. Gerade mit Machtlosigkeit wird gerne Macht ausgeübt und wenn Hierarchie zu fehlen scheint, dann haben oft geheime Machthaber das Sagen und die sind gefährlicher als die offiziellen Herrschenden. Macht gibt es immer, die Frage ist eher, wie sie ausgeübt wird. Entsprechend warnt Jesus nicht vor der Macht, sondern davor sie zu missbrauchen.

Die Bitte um Befreiung von den Sünden der Welt steht an einer bezeichnenden Stelle, nämlich direkt vor dem Kommunionempfang, heißt vor der Hingabe Jesu an uns in den Gestalten von Brot und Wein. Jesus gibt sich in unser Leben und nimmt so teil an unserer Wirklichkeit mit unseren Schwächen. Deshalb ist Jesus Christus ein Hohepriester, der mit den Schwächen der Menschen mitfühlen kann, so der Hebräerbrief. Jesus herrscht nicht von oben herab, sondern gibt sich hinein in unsere Wirklichkeit. Er erlebt und teilt die Not der Menschen, und weiß deshalb, was Not-wendig ist. Dabei ist Jesus nicht ohnmächtig, sondern wirkmächtig.

Wer hat welche Position im Reich ihres Meisters, diese Frage treibt die Jünger Jesu um. Ganz in ihren Herrschaftsmustern versuchen sie sich günstige Positionen zu sichern. Wenn Sie rechts und links von ihrem Meister sitzen wollen, dann hoffen sie, dass etwas von der Macht ihres Herrn auch auf sie abfällt. Doch das Angebot, das Jesus zu machen hat, deckt sich nicht mit den Wünschen der Jünger. Hier wird nicht Macht geteilt, sondern Leben.

Wenn wir heute den Weihetag unserer Kirchen feiern, dann vielleicht aus Freude über die mächtigen Bauten doch eher sollte das die Erinnerung an ihren Ursprung sein, nämlich an daran, wie alles anfing. Jesus lädt seine Jünger ein, sich wie er der Wirklichkeit der Menschen zu stellen. Das geht nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch den Dienst an den Menschen. Weil Jesus das Leben der Menschen teilt, sie ernstnimmt, kommt er mit ihnen in Kontakt. Jesus macht ihr Schicksal zu seinem. So auf einer Ebene können sich die Menschen dann auf ihn einlassen und mit ihm mitgehen, mit dem, was er verkündet und lebt. Es entsteht Gemeinschaft und schließlich Kirche und die ist lebendig.

Doch die Versuchung der Macht verschont auch die Kirche nicht. „Baue meine Kirche auf, die zerfällt,“ so der Auftrag des Kreuzbilds von San Damiano an Franz von Assisi. Franziskus übernimmt diesen Auftrag, allerdings nicht wie im Traum des Papstes, indem er die große Lateranbasilika stützt und damit ein starres Gebäude.

Franziskus entdeckt seinen Weg im Leben nach der Form des Evangeliums. Jesus wird sein Leitbild. Dieses Leben wird ein Gegenentwurf zur mächtigen Papstkirche, nicht durch Klage und Anklage, sondern durch Lebenspraxis. Nicht von oben herab ist Franziskus mit den Menschen unterwegs, sondern als der Mindere, der ganz Kleine. So wird er für Menschen zum Denkanstoß und zur Orientierung und es bildet sich seine Gemeinschaft. Als sich die Frage von Leitung stellt, dann setzt Franziskus nicht Äbte und Prioren ein, sondern Minister und Guardiane. Wie Hüter sollen sich die Leiter um das Wohl der Brüder wie der Gemeinschaft sorgen. Diese Art von Leitung wendet sich gegen Machtworte von zentraler Stelle. Jeder Bruder ist verantwortlich für sein Leben und das der Gemeinschaft.

Menschen haben Macht über andere, ob durch natürliche Autorität oder weil sie ihnen verliehen ist. Es ist eine Frage der Ehrlichkeit, zu dieser Macht zu stehen und ihre Gefahren zu kennen. Es braucht Wachheit, den Versuchungen der Macht zu widerstehen und sie nicht zur Erfüllung eigener Ideen zu missbrauchen. Nur so wird die Macht zum Werkzeug für den Dienst an den Menschen und an der Welt. Orientierung bietet dabei der Weg Jesu. Er geht nicht den Weg der Vorschriften, sondern lebt eine Überzeugung und wird damit zum Vorbild. Jesus lebt überzeugt von der Liebe Gottes zu den Menschen. Das prägt sein Leben und damit spricht er Menschen an. Sein Leben zeigt, dass allein die Liebe zählt und letztlich auch den Tod besiegt. Nichts anderes feiern wir als Gemeinschaft der Glaubenden und damit als Kirche.

Überzeugungstäter

Predigt zum 28. Sonntag Jahreskreis B

Die Partei „die Grünen“ hat es schwer. Einmal als große Zukunftspartei gelobt, wird sie nun als Partei der Vorschriften und Gebote wahrgenommen. Das kommt bei den Menschen nicht gut an, dabei sind Themen wie der Klimaschutz wichtige Themen. Manchmal denke ich, den Grünen geht es nicht anders als unserer Kirche. Auch sie wird oft wahrgenommen als Verbotsinstitution, die sich in das Leben der Menschen zu sehr einmischt. Gleichzeitig fordern Menschen klare Ansagen vom Papst. Klarheit entlastet, denn dann muss man selbst weniger nachdenken. Doch nicht immer mag man klare Ansagen hören.

Im Evangelium kommt ein Mann zu Jesus, der Klarheit haben möchte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? so seine Frage. Doch diese Frage ist in sich falsch, denn sie enthält eine falsche Annahme. Die Vorstellung, die sich hinter der Frage des Mannes verbirgt, ist wie eine Checkliste. Ich muss die Liste der 10 Gebote eines nach dem anderen als befolgt abhaken können und der Weg in den Himmel ist garantiert. Doch das ist menschliches Denken. Gott denkt anders. Er erwartet nicht die Erfüllung einer Checkliste, sondern er versucht es mit Überzeugung und Motivation, die dann zu sinnvollen Entscheidungen führen. Nur eine Liste abhaken, das wäre vielleicht einfacher, aber das ginge an der Idee Gottes vom Menschen vorbei. Gott sieht den Menschen selbst fähig, seinem Leben eine gute Richtung zu geben.

Die meisten Katholiken haben die 10 Gebote eher als Verbote kennengelernt. Du sollst nicht …. Doch hinter diesem Katalog steht ein anderer Gedanke. Voraus gehen wichtige Aussagen über die Beziehung von Gott und Mensch und zwischen den Menschen. Die ersten Gebote handeln von der Gottes- und Nächstenliebe. Sie sind begründet in der Erfahrung, dass Gott die Menschen liebt. Sonst hätte er nicht die Erde erschaffen, sein Volk nicht aus der Sklaverei befreit und hätte uns nicht seinen Sohn gesandt. Gott ist uns in seiner Liebe immer einen Schritt voraus. Wenn Menschen das erkennen, werden sie die Dinge nicht mehr tun, die der Liebe widersprechen, so die Idee Gottes.

Jesus fordert den jungen Mann zur Nachfolge auf. Das heißt, er lädt ihn dazu ein, seinem Leben die Richtung zu geben, die er selbst gewählt hat. Ihn soll die Liebe leiten. Der junge Mann scheint an der Frage zu scheitern, was er mehr liebt, seinen Besitz oder die Menschen? Geht es ihm darum, das Seine zusammenzuhalten oder ist er bereit sich für die Menschen, auch für die Welt einzusetzen. Folge ich Jesus nach, zählt nicht mehr, wie ich meine Sachen zusammenhalten kann, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass alle Menschen Anteil an den Gütern der Welt haben. Dieser Gesinnungswandel bedeutet im Denken unserer Gesellschaft eine Wende um 180 Grad. Umkehren ist aber schwer, denn damit verbindet sich das Eingeständnis, dass die bisherige Richtung nicht gepasst hat.

Dass die Ressourcen unserer Erde begrenzt sind, müsste inzwischen jeder verstanden haben, auch dass wir nicht daran vorbeikommen, etwas für den Schutz unserer Erde zu tun. Umkehr, nämlich Veränderung von Prioritäten ist notwendig. Vieles was bisher selbstverständlich und wichtig war, muss hinterfragt werden, wenn uns die Zukunft unserer Erde wirklich wichtig ist. Allerdings kommen wir mit Ge- und Verboten eher langsam voran, denn dann geschieht maximal das, was vorgeschrieben wird. Mehr kommt dabei raus, wenn es gelingt, das Bewusstsein der Menschen zu verändern. Menschen, die überzeugt sind, brauchen keine Vorschriften, sie geben sich nicht mit Minimallösungen oder dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden. Überzeugte tun das, was sie gut leisten können und oft noch mehr.

Wir alle sind gestern oder heute den Weg zur Tölzer Hütte hochgestiegen und das mitten durch herrliche und auch beeindruckende Natur. Für mich ist es immer eine tolle Erfahrung, denn ich fühle mich dann mehr als Teil der Schöpfung, als ich es in München erleben kann. So eine Erfahrung hilft dabei, das Bewusstsein für unsere Mitwelt mit Menschen, Pflanzen und Tieren zu schärfen und sich als Teil dieser Welt zu entdecken. Die Erfahrung der Natur hilft auch nachzudenken, wie ich mithelfen kann, dass sie erhalten bleibt.

Die Erfahrung, Teil der Natur zu sein, hilft sicher dabei, das Bewusstsein für unsere Welt zu verändern. Ein anderer Teil ist es, sich immer wieder bewusst zu machen, wie unser Verhalten diese Welt beeinflusst. Schon lange wirbt der Alpenverein für das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Damit wird die Belastung der Umwelt reduziert. Ein Beispiel für die vielen Gelegenheiten, die wir selbst in der Hand haben. Wer überzeugt ist, der wird sich seine Möglichkeiten sehen und nützen.

Danke

Predigt zum 27. Sonntag Jahreskreis B – Erntedank

Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen – wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt als Bestätigung der kirchlichen Eheschließung – und dann kommen Paare zu der Überzeugung, dass es nicht mehr geht, mit dem Versprechen, das sie einmal in aller Ernsthaftigkeit vor Gott gegeben haben. Menschen verändern sich und manchmal wird der Bogen dessen überspannt, was Menschen ertragen können. Doch auch wenn immer wieder auf die Scheidungszahlen hingewiesen und mit der Idee von Lebensabschnittsgefährten die lebenslange Bindung zweier Menschen in Frage gestellt wird, viele Eheleute steuern das Boot ihrer Partnerschaft erfolgreich durch die Klippen des Lebens und dürfen auf viele gemeinsame Jahre zurückblicken.

An Erntedank wird man nicht gerade diesen Text erwartet haben, aber er wird uns durch die Leseordnung vorgegeben und wieso nicht an Erntedank neben dem Geschenk der Schöpfung und ihrer Gaben sich auch für das Geschenk der Partnerschaft und der Familie bedanken. Auch sie sind Gaben Gottes, Geschenk und Herausforderung zugleich.

Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen, dieser Satz gibt nur verkürzt wieder, was damit gemeint ist. Jesus kritisiert damit eine einseitige Praxis zulasten der Frau. Ausgangspunkt ist eine Frage der Pharisäer. Sie wollen Jesus mit einem Gebot des Mose konfrontieren. Der sagt schließlich, man darf seine Frau einfach auf die Straße setzen und das mit Brief und Siegel. Dieses Gebot, so Jesus, ist Antwort auf die Hartherzigkeit der Männer. Davor war es noch einfacher, die Frau loszuwerden. Mit dem Gesetz des Mose wurde zumindest eine gewisse Hürde eingebaut, denn der Mann muss zu seinem Verhalten stehen und seine Frau offiziell freigeben. Sie konnte damit nachweisen, dass sie nicht mehr durch eine Ehe gebunden war. Mit dem Hinweis auf die Hartherzigkeit der Männer macht Jesus deutlich, dass Männer ein Herz für ihre Partnerin vermissen ließen und damit ihrer Verantwortung nicht nachkamen.

Mit seinem deutlichen Wort erinnert Jesus an den eigentlichen Sinn der Partnerschaft. Zwei Menschen verweben ihr jeweiliges Leben zu einem gemeinsamen und übernehmen Verantwortung füreinander. Das zu trennen bedeutet für beide Verlust.

Die Verbindung von zwei Menschen ist Bild für besonders enge Beziehungen. Das gilt für die Beziehung zwischen Menschen wie für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gerade von Gott sagt die Heilige Schrift immer wieder, dass er in Treue zu den Menschen steht.

Das Bild Jesu von der engen Verbindung von Frau und Mann lässt sich auch auf eine andere Beziehung übertragen: Die asiatische Kultur kennt Ying und Yang, weibliches und männliches Prinzip. Diese beiden Prinzipien weisen nur gemeinsam auf die Vollkommenheit. Ähnlich gibt es im westlichen Kulturkreis die Rede von Anima und Animus, was sich nur schwer übersetzen lässt. Sie sind Hinweis auf männliche und weibliche Aspekte unserer Persönlichkeit. Wir passend klingt da die Aussage Jesu, dass Mann und Frau zu einer Einheit werden.

Natürlich meint Jesus mit seinem Wort die menschliche Partnerschaft. Doch wenn er sagt, dass sich Frau und Mann zu einer Einheit verbunden, warum das nicht auf den Gedanken von Anima und Animus übertragen? Wir tragen weibliche wie männliche Aspekte in unserer Persönlichkeit. Manchmal kommen die einen oder die anderen zu kurz, weil wir bestimmte Vorstellungen vom Mannsein beziehungsweise Frausein haben. Dabei trägt jeder Mensch in sich ein Potpourri von Möglichkeiten. Warum einen Teil davon verschenken? Es macht den Reichtum eines Menschen aus, dass er weibliche und männliche Anteile in sich trägt. Das ist ein Schatz, den es zu heben gilt. Je mehr es gelingt, die verschiedenen Aspekte zum Klingen zu bringen, desto authentischer ist ein Mensch und desto mehr wird er Bereicherung einer Gemeinschaft.

Erntedank – Dank für das Geschenk, das uns Gott mit seiner Schöpfung macht. Dank für die Gaben der Erde, für die Gaben menschlichen Bemühens, für die vielen Geschenke des Lebens auch der Partnerschaft und der Familie. Dank für das Geschenk unseres Menschseins. Gott sorgt für einen großen Reichtum.

Heilsgeschichte

Predigt zum 26. Sonntag Jahreskreis B

„Apostolische Sukzession“ – ein sperriges Wort! Es meint, dass sich in unserer Kirche alle Leitungsfunktionen auf die Apostel zurückführen lassen. Deshalb wird unser Papst auch Nachfolger des Apostel Petrus genannt und die Bischöfe werden vom Papst eingesetzt. Damit soll garantiert werden, dass es das Evangelium Jesu Christi ist, das verkündet wird. Problematisch wird es, wenn so Macht ausgeübt und gesichert werden soll. Das Hin und Her zwischen Deutscher Kirche und dem Vatikan im Rahmen des Synodalen Weges ist ein gutes Beispiel dafür.

Wer hat Vollmacht von Gott? – das es ist schon beim Volk Israel Thema. Auf seiner Wüstenwanderung beginnt das Volk damit, sich eine Struktur zu geben. 70 Älteste werden ausgewählt und sie sollen nun von Gott durch seinen Geist legitimiert werden. Doch Gott ist großzügig und verteilt seinen Geist nicht nur an die Ältesten im Offenbarungszeit, sondern auch an andere. Das gefällt nicht jedem der Auserwählten und sie beschweren sich bei Mose. Ähnlich beschweren sich die Jünger Jesu, als sie feststellen, dass es Menschen außerhalb ihres Kreises gibt, die im Namen Jesu Heil bewirken.

Weder Mose noch Jesus schreiten ein. Es geht ihnen nicht um eine bestimmte Struktur, es geht ihnen um das, was Menschen bewirken. Mose erwidert, wären doch alle prophetisch unterwegs, will heißen, würden doch alle mit ihrem Leben für die Sache Gottes eintreten, sein Heil verkünden und bewirken.

Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht ihm um das Heilswerk Gottes. Wer auf diesem Weg unterwegs ist, legt für Gott Zeugnis ab. Wer sich dem entgegenstellt, der stellt sich gegen Gott, auch wenn er behauptet Jünger Jesu zu sein.

Was ist wichtiger, Struktur oder Wirken, Tradition oder Offenbarung? An dieser Frage entzünden sich in unserer Kirche immer wieder Konflikte. Spätestens dann, wenn die Rechtgläubigkeit in Frage gestellt wird, ist Vorsicht geboten. Denn häufig wird so versucht, der Tradition den Vorzug zu geben. Auf diesem Weg lassen sich eher vertraute Strukturen auch der Macht verteidigen. Doch damit verlässt die Kirche ihren Kernauftrag, nämlich das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden.

Kommende Woche feiern wir das Fest des Heiligen Franz von Assisi. Die Lebensbeschreibungen sagen, dass der damalige Papst in einem Traum sieht, wie der Mann aus Assisi die Lateranbasilika vor dem Einstürzen bewahrt.

Franz von Assisi ist kein Bewahrer der Tradition. Im Gegenteil, durch sein Leben stellt er vieles in Frage, was sich über die Zeit verfestigt hat. Doch es geht ihm nicht um die Zerstörung der Tradition, sondern um die Stärkung der Grundlage unseres Glaubens, nämlich der Botschaft Jesu.

Bei seiner Suche nach Orientierung stützt sich Franziskus auf das Evangelium. Damit setzt er klare Prioritäten und wird so selbst zur Orientierung für viele Menschen. Als die Brüder von ihm eine klare Struktur für den Orden erbitten, reagiert Franziskus mit Unverständnis. Er ist der Meinung, es braucht keine Regel, denn seine Regel ist das Evangelium, die Botschaft und Regel Jesu. Mehr ist für ihn nicht notwendig.

Franziskus knüpft damit bei Mose an, der hofft, dass alle Menschen Propheten sein sollen. Propheten beten nicht nach, was ihnen die Tradition anbietet. Propheten suchen nach der Antwort, die ihnen Gottes Geist eingibt. Natürlich ist das nicht einfach und klar erkennbar. Gleichzeitig verlangt es das Aufbrechen von gewohnten Denk- und Handlungsmustern. Doch wie sich die Menschen und mit ihnen die Welt ändert, müssen sich auch die Antworten auf die Fragen der Menschen ändern. Dazu braucht es die Bereitschaft zum Hören. Es gilt zu hören, was die Menschen beschäftigt, denn nur so werden ihre Fragen erkennbar. Dann gilt es zu hören, was der Geist des Evangeliums uns eingibt. Die Antworten, die wir dann finden, werden Antworten auf die Fragen der Menschen sein und sie erwachsen aus dem Geist des Evangeliums. Auch wenn diese Antworten nicht bequem sind, sie dienen den Menschen. Denn es geht um ihr Heil.

Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist Heilsgeschichte. Diese Geschichte wird geschrieben auf dem Weg durch die Wüste. Sie wird weitergeschrieben durch die Verkündigung und das Wirken Jesu. Und sie wird geschrieben durch Menschen, die sich immer neu auf das Evangelium einlassen. So werden sie mit ihrem Leben zu Interpreten, nämlich zu Übersetzern der Botschaft vom Heil für die Menschen.

Dienen – nicht herrschen

Predigt zum 25. Sonntag Jahreskreis B am Hörnle bei Bad Kohlgrub

Die K-Frage ist entschieden. Nicht nur in der Union dürften Menschen aufatmen. Zumindest bei diesem Thema scheinen Machtkämpfe abgewendet. Macht ist eine Versuchung und ich meine, sie ist die Versuchung, die am meisten Unheil anrichtet – außerhalb wie innerhalb der Kirche. Wenn Jesus an seine Jünger appelliert, sich nicht der Welt anzugleichen oder nicht von dieser Welt zu sein, dann meint er damit, dass es eben nicht darum gehen kann, nach Macht zu streben oder der Größte zu sein. Entsprechende Gespräche seiner Jünger kritisiert er und fordert sie dazu auf Diener aller zu sein. Dabei sollen sie sich gerade denen zuwenden, die selbst ohne Einfluss sind, keine Lobby haben, wie beispielsweise Kinder.

In die gleiche Richtung weist der Jakobusbrief, wenn er vor Eifersucht warnt. Eifersucht ist eine Form von Machtstreben, denn sie möchte die erste Geige spielen, sei es im Leben eines anderen Menschen, sei es innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft. Es ist die Sucht, andere zu kontrollieren, sie sicher oder allein haben zu wollen und damit Macht über sie zu haben.

Der Gegenentwurf dazu ist Weisheit, denn hier geht es nicht um Macht und Kontrolle, sondern um andere Haltungen. So ist die Weisheit eine Gabe, die es versteht zu hören und wahrzunehmen, was nottut. Im Hören erkennt sie die Bedürfnisse eines einzelnen Menschen wie der gesamten Schöpfung. Indem sie darauf eingeht, wird sie gerecht. So führt die Weisheit zu Gerechtigkeit und zum Frieden. Das eine ist ohne das andere nicht möglich.

Franziskus von Assisi nennt seinen Orden den „Orden der Minderen Brüder“. Dahinter steht der Gedanke, dass die Brüder keine Macht über andere ausüben sollen – nicht damit zu verwechseln, alles kritiklos hinzunehmen. Bei Franziskus sind Beispiele oft sehr erhellend. So lehnt er die Bitte eines Bruders ab, der gerne ein Gebetbuch für sich haben möchte. Seine Ablehnung begründet Franziskus nicht damit, dass Bücher kostbar sind, sondern weil der Bruder dann zu einem anderen Bruder sagen könnte, bring mir mein Buch! Für Franziskus beginnt hier bereits die Versuchung, Macht über andere auszuüben – ein einfaches Beispiel, das sich zum Nachdenken eignet, wo sich bei uns Machtausübung versteckt.

Natürlich lässt Franziskus auch in seinem Orden Gehorsamsstrukturen zu, aber unter klaren Vorgaben. Nicht nur, dass alle Leitungsfunktionen nur auf Zeit vergeben werden, sie sind auch mit einem klaren Auftrag verbunden, nämlich sich um das Wohl des einzelnen Bruders wie der Gemeinschaft zu sorgen. Leitungsamt ist in diesem Sinn Dienst an den Brüdern und an der Gemeinschaft. Deshalb sollen sich die Brüder auch nicht Vater = Pater nennen lassen, denn das würde sie über andere herausheben. Es gibt nur einen, der über den Menschen steht. Das ist Gott, unser Vater im Himmel.

Diener aller sein, das ist keine Aufforderung dazu, sich ausnützen zu lassen, denn das hilft letztlich niemandem, Diener sein heißt, nicht zu eigenen Gunsten zu arbeiten, sondern für das Wohl aller. Das gilt für jede Form von Ideologie, Vorschrift oder Gesetz. Es geht nicht darum Ideologien durchzusetzen, es geht um die Sorge für Menschen, für das Ganze einer Gesellschaft wie der Schöpfung. Dazu ist es nötig gehorsam zu sein, nämlich hörend, aufmerksam mit einer guten Wahrnehmung für die Wirklichkeit.

Wahrzunehmen gilt es auch, was Menschen Angst macht. Diese Ängste sind ernst zu nehmen, nur dann kann man sie den Menschen nehmen. Wer diese Ängste aufgreift und meint, sie für sich nützen zu müssen, der hilft den Menschen nicht. Hilfreicher und ein Dienst an den Menschen ist es, Ängste und Sorgen zu entkräften, nicht durch Drohung, sondern durch Verständnis und ein Werben für notwendige Veränderung.

Wer Diener und nicht Herrscher sein will, der hat ein Gespür für das, was Menschen wirklich brauchen. Allerdings wird er es nicht allen recht machen können, sondern er muss vermitteln zwischen verschiedenen Notwendigkeiten. Nur so kann eine Gemeinschaft in eine Welt der Gerechtigkeit geführt werden. Frieden ist eben nur möglich, wenn es nicht mehr um Macht geht.

Wenn die Hl. Schrift vom Gesetz spricht, dann meint sie den Willen Gottes und der zeigt sich in der Liebe. Die Liebe wendet sich gegen jedes Machtstreben und gegen das Haben wollen, sei es Besitz, seien es Menschen, sei es das Recht. Damit wird klar, dass Liebe für das steht, was Gott für seine Schöpfung will.

Die Liebe wird nicht um jeden Preis nachgeben, sondern stellt sich gegen die Macht. Sie ist auch das Rezept gegen die Angst. Denn wenn ich mich getragen weiß, wenn ich vertrauen kann, hat Angst keine Nahrung mehr und ich kann mich auch der Macht entgegenzustellen.

Die K-Frage ist gelöst, so scheint es zumindest, aber das Ringen um Macht dauert weiter an. Wenn sich Politiker in den nächsten Monaten verstärkt den Menschen zu wenden, dann eher, im Sinne der eigenen Interessen als aus Interesse an den Menschen. Auch das Schüren der Angst vor dem politischen Gegner gehört zu den Spielarten der Macht. Allerdings sind das keine Rezepte für eine Gesellschaft und eine Schöpfungsgemeinschaft. Das Zukunftsrezept hierfür ist das Gesetz Gottes und damit die Liebe. Wo sie regieren darf, da braucht die Welt keine Herrscher mehr und wird zum Paradies für alle.

Hinter ihm gehen

Predigt zum 24. Sonntag Jahreskreis B

Bilder von Jesus gibt es viele und zum Teil sehr unterschiedliche. Ob es ein Herz-Jesu-Motiv im Nazarener Stil ist oder ein muskulöser Jesus, der sein Kreuz zerbricht aus dem beginnenden 20. Jahrhundert – diese Bilder stammen aus sehr unterschiedlichen Zeiten und sind verbunden mit unterschiedlichen Gedanken. Sie versuchen eine Antwort auf die Frage Jesu im Evangelium – für wen halten mich die Menschen. Die Antworten der Begleiter Jesu fallen unterschiedlich aus wie auch die Antworten der Menschen im Laufe der Geschichte. Manche dieser Antworten sind in einer der persönlichen Glaubenserfahrung begründet, andere wollen einen bestimmten Aspekt der Person Jesu betonen.

Petrus als Sprecher der Jünger prescht mit einer Antwort vor: „Du bist der Christus!“ Er bedient sich einer Verheißung, die Christus als den Erlöser seines Volkes ankündigt. Doch der Verlauf des anschließenden Gespräches Jesu mit seinen Jüngern zeigt, dass sie nicht begriffen haben, was ihr Meister wirklich will. Der Plan Jesu ist auch nicht einfach verstehbar. Zu herausfordernd ist sein Leben. Aber trotzdem lassen sich viele Menschen auf ihn ein und das auf ihre je eigene Weise.

Die Nachfolge Jesu fordert heraus, denn sein Leben führt nach menschlichen Vorstellungen ins Scheitern. Allerdings hat gerade dieses Scheitern eine Bewegung ausgelöst, die bis heute nachwirkt. In allen Ländern der Erde finden sich Menschen, die ihr Leben an Jesus Christus ausrichten und bildlich gesprochen hinter ihm hergehen. Dazu verlassen sie vertraute Wege und geben ihre Lebensplanung auf.

Hinter Jesus hergehen, den Spuren Jesu folgen, bei mir taucht dabei ein Bild von Spuren im Schnee auf. Wer bei Schnee unterwegs ist, der ist manchmal froh, wenn bereits jemand gespurt hat. Allerdings ist es ziemlich anstrengend, will man genau in die Fußstapfen treten, die der andere vorgegangen ist. Ähnliches gilt für die Nachfolge Jesu. Seine Fußstapfen haben nicht unsere Schrittlänge, es ist nur ihre Richtung, der wir folgen können. Wenn wir uns von Jesu Leben ansprechen lassen, geht deshalb nicht darum, Jesus zu kopieren. Es genügt einen Teil seiner Botschaft zu verstehen und diese Spur zu verfolgen. Alles andere ist für uns Menschen zu groß.

Die Ankündigung Jesu, wie sein Leben weitergehen wird, stößt bei Petrus wie bei den anderen Jüngern auf Befremden. Sie passt nicht zu dem Bild, das sie vom Christus als dem Erlöser seines Volkes haben. Ähnlich passt die Botschaft des Evangeliums häufig nicht zu dem, was in unserer Welt als normal gilt. Christliche Ansätze sind in unserer Gesellschaft alles andere als populär – häufig auch einfach aus Prinzip.

Manche Stimme tritt als Verteidigerin des christlichen Abendlandes auf und gibt sich als christlich. Doch es genügt nicht, der eigenen Idee den Mantel des Christlichen umzulegen. Der Spur Jesu zu folgen, bedeutet die eigene Spur aufzugeben und dem Leben eine von Gott bestimmte Richtung zu geben. Nachfolge Jesu ist die Verwirklichung der Idee, die Gott von unserem Leben und unserer Welt hat. Im Jakobusbrief heißt es: „Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben braucht – was nützt das?“ Der Glaube ist keine Kopfsache. Er zeigt sich im konkreten Leben und das kollidiert schon mal mit den Vorstellungen einer Gesellschaft.

Der Prophet Jesaja spricht von einem Menschen, der auf Widerstand stößt. Ähnlich ergeht es Menschen, die sich für Gott als den Herrn der Welt und christliche Ansätze in unserer Gesellschaft einsetzen. Dabei bräuchte es in vielen aktuellen Fragen ein Korrektiv, das die berechtigten Bedürfnisse der Menschen betont. Das Beispiel Jesu ist so ein Korrektiv.

Jesus Christus ging es um die Menschen und ihre Heilsbedürftigkeit. Darauf war sein Leben die Antwort, auch indem er sein Leben hingab. Wer hinter ihm hergehen will, wird deshalb nicht mehr versuchen, das Eigene zu retten und sich dabei gegenüber allem anderen abzuschirmen. Er wird sich öffnen hin auf die Weltidee Gottes und damit hin auf die Menschen. Damit wird er ein Leben gewinnen, das geprägt ist vom Vertrauen in Gott und von der Beziehung zu den Menschen, ein Leben, das dem Bild Jesu ähnlich ist. Wer dieser Jesus ist, die Antwort auf diese Frage ist ein vielfältiges Mosaik, das aus vielen verschiedenen Bilder der Menschen entsteht. Ähnlich gestaltet sich die Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir uns wie Jesus auf die Menschen einlassen, als ein Mosaik aus vielen verschiedenen Menschen. Das braucht Mut, auch den Mut sich gegen andere Meinungen hinzustellen, aber wir haben dabei Gott an unserer Seite und mit Gottvertrauen ist schon vieles möglich geworden, was für unvorstellbar und undenkbar erklärt worden ist.

Effata – öffne dich!

Predigt zum 23. Sonntag Jahreskreis B

Auch in Bayern fängt die Schule wieder an. Für die einen hört damit nur die Ferienzeit auf, für andere ist es der Anfang der Schulzeit überhaupt oder der Start an einer neuen Schule. Die Stimmung unter den Schülerinnen und Schülern ist dabei sehr unterschiedlich. Die einen freuen sich, dass es endlich wieder losgeht, andere könnten noch gut eine Verlängerung der Ferien brauchen. Wieder andere sind neugierig und gespannt, was denn Neues auf sie zukommt. Alles hat seine Berechtigung, schwierig ist nur, das alles unter einen Hut zubringen und zu sehen, welches Tempo für die einzelne Person das richtige ist und was sie an Unterstützung braucht.

Zu Jesus wird ein Mensch gebracht. Über ihn heißt es, dass er weder hören noch richtig sprechen kann. Jesus nimmt diesen Menschen beiseite, sieht sich seine Not an und dann hilft er ihm. Er befreit in von dem, was ihn einschränkt. Jesus wendet sich immer dem konkreten Menschen zu. Es geht ihm nicht um pauschale Einschätzungen, er hat auch nicht das Bild, wie Menschen sein müssen, ihm geht es um das Heil jeder einzelnen Person. Wenn er Menschen begegnet, dann sagt er nicht, wie dieser Mensch zu sein hat, sondern er frägt ihn, was er ihm Gutes tun kann. Jesus geht es immer um den Menschen selbst.

Dass es um den Menschen geht, nicht darum wie er auftritt, das lesen wir im Jakobusbrief. Jakobus stellt zwei sehr unterschiedliche Menschen gegenüber: einen Reichen, der sich entsprechend ausstaffieren kann und einen, der in Lumpen auftritt. Äußerlich sind es damit sehr unterschiedliche Menschen, doch wenn es darum geht, diese Menschen mit dem Blick Gottes anzusehen, dann fällt das Äußere nicht mehr ins Gewicht, es geht nur noch darum, dass ein Mensch ein Mensch ist. Mensch zu sein, das macht in aus. Nur und gerade deshalb wird er von Gott angenommen und geliebt.

Ich nehme in unserer Gesellschaft eine gefährliche Entwicklung wahr. Wir triften immer mehr auseinander. Stadt – Land; Ost – West; Rechts – Links; Fremde und Deutsche. Da ist von Brandmauern und roten Linien die Rede. Die Stimmung wird immer unversöhnlicher. Bei all diesen Entwicklungen geht es immer weniger um die Menschen. Politischer und religiöser Populismus verstärken diese Stimmung. Beim Anschlag am vergangenen Donnerstag wurden in den sozialen Medien sofort entsprechende Muster bedient. Doch Lagerdenken hilft unserer Gesellschaft nicht, auch nicht unserer Kirche, es zerstört jede Gemeinschaft, denn der Blick auf das Unterscheidende spaltet und pauschalisiert. Nur der Blick auf das Verbindende führt in die Zukunft und dieser Blick sieht den Menschen, einen Menschen mit seinen Bedürfnissen, aber auch mit seinen Möglichkeiten.

Auch wenn unserer Kirche vieles angekreidet wird, manches auch zurecht, sie hat eine zentrale Botschaft, die allerdings von vielen Meinungsmachern nicht gehört werden will: Herr der Welt ist Gott. Er ist der Ursprung allen Lebens, auch der Menschen. Deshalb steht er allein über allem und nicht der Mensch. Diesem Gott ist der Mensch verantwortlich, auch wenn er auf diesem Ohr taub geworden ist. Vor diesem Gott aber sind alle Menschen gleich viel wert, nämlich unendlich wertvoll.

Im Evangelium spricht Jesus den Menschen an: Effata – öffne dich! Auf unsere Welt übertragen, kann das heißen: Mensch, öffne dich für die Wahrheit, dass es Gott gibt und du von ihm gewollt und gemacht bist. Du bist Teil der Menschheit, deshalb bist du nicht mehr wert als andere und aber auch nicht weniger. Auch wenn Gott jeder Mensch gleich wichtig ist, musst du nicht alle Menschen mögen, aber sie verdienen alle den gleichen Respekt wie du, denn Gott kennt keine Unterschiede zwischen den Menschen. Alle haben sie den gleichen Wert und die gleiche Würde.

Effata – öffne dich, so spricht Jesus jeden einzelnen Menschen an und hofft, dass das wir uns der Wahrheit Gottes öffnen. Je mehr Gott in unserer Welt eine Rolle spielen darf und als der wahre Herr der Welt akzeptiert wird, desto mehr geht es um den einzelnen Menschen mit dem, was ihm hilft. Dann geht es nicht mehr um das, was spaltet, sondern was uns Menschen verbindet. So die Menschen zu sehen, ist der Weg in eine Gesellschaft, in der jeder Mensch seinen Platz findet.

Entschieden leben

Predigt zum 21. Sonntag Jahreskreis B

Foto: frth

Das Treffen einer Entscheidung kann man mit folgendem Bild vergleichen. Ich betrete einen großen Raum mit verschiedenen Türen, der Weg zurück ist verbaut. Jede Tür steht für eine bestimmte Entscheidung. Die Möglichkeiten, die ich habe: ich kann im Raum bleiben, ohne Entscheidung, dann bin ich am Ende, denn es geht nicht mehr weiter. Ich kann mich für eine der Türen entscheiden. Wenn ich durch diese Türe gehe, geht es für mich zwar weiter, aber ich gebe alle anderen Möglichkeiten auf.

Josua fordert von den Stämmen Israels eine grundsätzliche Entscheidung. Sie sollen wählen zwischen den Göttern der Vergangenheit oder Gegenwart, oder dem Herrn. Josua wirbt für den Herrn, denn der hat sein Volk bereits einmal in die Freiheit geführt. Entscheidet sich das Volk für den Herrn, ist es eine Entscheidung für den Gott, der frei macht. Es ist auch eine Entscheidung für den Bund des Moses und damit für das Gesetz. Das Gesetz aber ist erfüllt vom Geist Gottes und damit der Liebe. Wer sich also für das Gesetz entscheidet, entscheidet sich für die Liebe.

Ich möchte nochmals das Bild vom Raum mit den Türen aufgreifen. Die Entscheidung für das Gesetz ist wie der Gang durch die Tür mit der Aufschrift „Gesetz“. Es ist nicht die letzte Entscheidung, die zu treffen ist, es wird immer wieder mehrere Türen geben, aber diese Entscheidung gibt eine grundsätzliche Linie vor, ist wie ein bestimmtes Vorzeichen für alle weiteren Entscheidungen.